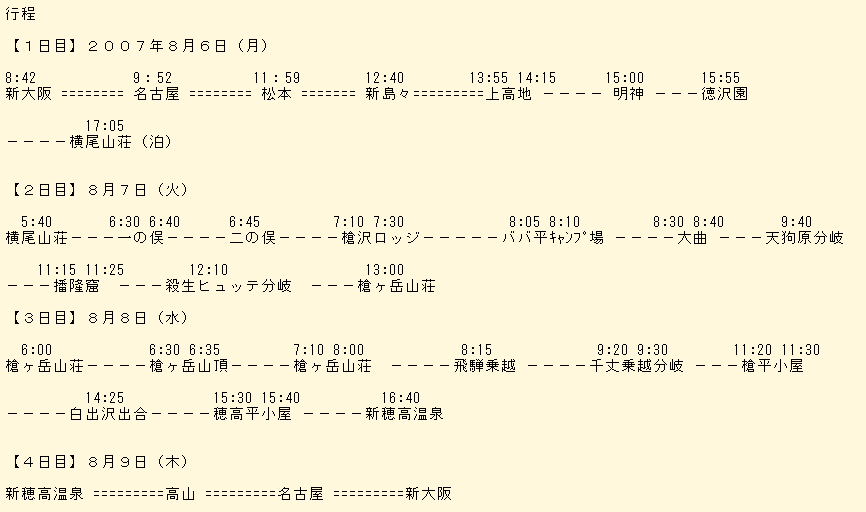

1日目(8月6日)

新大阪8:59発の新幹線で名古屋へ、そこから在来線で松本11:59着 すぐに松本電鉄で新島々12:40着松本電鉄バスで 上高地13:55着大阪を発って実に5時間弱で上高地に到着した。 バスターミナル内に水の飲み場があり、常時流れている。水は非常に冷たく、湧き水のようである。水場はこの先にもあるので、350ccのペットボトルを満たした。 1997年新しく造られた河童橋で、景観を損なわないように木造で造られている。全長37メートルで、一番のビューポイントである。下を流れる梓川の水は澄んで冷たく、梓川の川原と穂高連峰の景色は最高に美しい。いつも多くの人で橋の上はいっぱいであるが、今日も天気は快晴であるので大勢の人でにぎわっていた。 大勢の人のため橋の上では写真を取れる状態でないので、橋の袂で全員元気なうちに記念写真を一枚撮影

上高地バスターミナルから45分で明神館に到着した。バスターミナルからの梓川左岸の遊歩道は一応ここが終点になる。ここから穂高神宮奥宮の参道がある。 穂高神宮の本宮は安曇市穂高にあり、奥宮が明神池入口に鎮まり、嶺宮が奥穂高岳頂上の石の祠である。御祭神は穂高見命で日本アルプスの総鎮守である。

いつも登山計画を立ててくれるY氏

梓川の川原風景。今はケショウヤナギ、カラマツ、シラカバ、ダケカンバの葉は緑一色である。 樹林の散策コースは日影ができ、涼しい風も吹き歩いていても気持ちがよい。 梓川の風景もよく、全員の写真を撮ってもらった。

明神館から55分程度で徳沢園に到着した。徳沢園の看板に「氷壁の宿」と書かれている。井上靖の「氷壁」に出てくる「徳沢小屋」で、小説の構想もここで練られたそうです。 ここは昔の穂高牧場の跡地で広大な草原でキャンプ場に利用されている。多くのテントが張られており、槍・穂高連峰登山のペースキャンプ地となっている。

徳沢園から1時間5分で横尾山荘に到着した。途中でちょっとした雷雨に遭遇した。山の天気は変化が激しいことを実感した。横尾山荘の前には新しい吊橋がある。 その橋を渡ると涸沢方面にいき、穂高山荘から奥穂高岳へのコースとなる。

橋と反対方向の道は蝶が岳へのコースである。私達は真っ直ぐ槍沢から槍ヶ岳を目指す。

2日目(8月7日)

午前5時に起床して朝食を食べて、午前5時45分には横尾山荘を出発した。槍ヶ岳山荘までは6時間程度かかる予定だが、 午後になると雷雨があるかもしれないことを考えて、なるべく早く出発することにした。 ここから一の俣谷に沿って登ると常念小屋へ行けるらしいが、現在は余り使われていないようである。 一の俣から15分ほどで二の俣に到着した。

横尾山荘から1時間30分で槍沢ロッジに到着した。樹林に囲まれた静かなロッジである。

ロッジの庭に望遠鏡が設置されており、照準が槍ヶ岳の頂上に合わせてあった。肉眼でも槍ヶ岳がよく見えた。

鑓沢ロッジから35分でババ平のキャンプ場に到着した。此処からは、これから上る槍沢の景色がよく見渡せた。

ババ平キャンプ場から20分で大曲に到着した。ここから水俣乗越経由で東鎌尾根に行くコースがある。大曲を過ぎると槍ヶ岳が見えるかと期待したが、一向に見えなくて、結局槍ヶ岳が見えたのは2時間後だった。

大曲から60分で天狗が原分岐に到着した。此処から2時間半ほどで天狗が原経由で南岳にいけるコースがある。

コバイケソウである。槍沢は雪渓が多く残り解けた水が豊富で高山植物に恵まれたコースである。

雪渓が溶けて小川となり登山道のそばを流れていたので、10時20分であったが、休憩して昼食をとった。横尾山荘のお弁当はパンとそれに挟むエッグ、ジュース、ジャム等があり、結構おいしかった。

遠くの雪渓の上で4匹のサルが遊びまわっていた。

槍沢には多くの雪渓が残っており、登山道コース上も雪渓があった。

午前10時50分ごろ待望の槍ヶ岳が見えた。雪渓の槍沢と槍ヶ岳の景色は最高である。

チングルマがまとまって咲いていたので思わずシャッターを切った。

雄大な槍沢の景色。 槍ヶ岳を背景に全員の写真を撮ってもらった。

雪渓と槍ヶ岳はよく似合う。 天狗が原分岐から95分で播隆窟に到着した。江戸時代に初めて槍ヶ岳を登頂し開山した播隆上人が登頂の都度篭った洞窟である。上人は生涯5回槍ヶ岳に登頂したが、第4回目のときは53日間も篭って念仏を唱えたそうである。

播隆窟と槍ヶ岳を写真に撮った。 ミヤマキンバイは 高山の岩場や礫地に生える多年草で高山では普通に見かける花。槍ヶ岳を背景に撮った。

多くの雪渓が残る槍沢の景色

播隆窟から45分で殺生ヒュッテとの分岐点に到着した。殺生の名前の由来は、猟師がこの小屋で獲物の皮を剥いだからだそうだ。大正時代に猟師として、ガイドとして活躍した小林喜作が大天井岳から東鎌尾根経由で槍ヶ岳を目指す喜作新道を切り開き小屋を建てたのが始まりである。

横尾山荘を出発して7時間20分後の午後1時やっと槍ヶ岳山荘に到着した。午後になって雲がわいてきて槍の穂先は隠れてしまった。

雲の合間から遠く常念岳が遠望できた。

槍ヶ岳山荘から見た殺生ヒュッテとヒュッテ大槍。槍ヶ岳に登頂するには槍ヶ岳山荘まで登らなければならず、殺生ヒュッテ、ヒュッテ大槍から槍ヶ岳山荘までは50分程度かかりそうで、どうしても槍ヶ岳山荘に登山客が集まる。おそらく2つのヒュッテは槍ヶ岳山荘ほどには混雑していないだろうと思った。

山荘から見た槍ヶ岳である。本日中に登頂する予定であったが、天候が悪くなったので、明朝に登ることにした。明日晴れるのを期待!!

3日目(8月8日)

夜中に雨が降っていて、雲の動きが急である。如何しようか迷っていたが、次にいつここまで来れるかわからないので、登頂することになった。

初めから厳しい岩場であるが、リュックを背負っていないので比較的楽である。道が危険なので、登りと下りは一方通行となっていた。

登り始めて30分で頂上に到着した。雲が次々と湧き出て360度見渡すことはできなかったが、雲の間から、笠が岳や、常念岳、双六岳が一瞬見えては隠れた。

播隆上人の奉納した祠の前で写真を撮った。

永く居てシャッターチャンスを待てば良い写真も撮れたであろうが、頂上は20人も居れない広さで、 人がどんどん登ってくるので写真を撮って早々に頂上を後にした。笠が岳が雲の切れ目で現れたのでシャッターを押した。

往復1時間の槍ヶ岳登頂を終え、8時00分槍ヶ岳山荘を出発した。キャンプ場を通り、飛騨乗越分岐にでた。 南に行けば槍・穂高縦走コースに、西に行けば新穂高温泉コースになる。我々は新穂高温泉を目指した。

ここから西鎌尾根の千丈沢乗越に続く道がある。

キヌガサソウ。名前の由来は、葉の様子が昔高貴な人にさしかけた衣笠ににているので。亜高山帯の湿った林内や林縁に生え高さ30〜80㎝になる多年草。

クルマユリ。茎の中央より下側に、柄のない細長い葉が車輪のように放射状につくことから車百合(くるまゆり)の名がつく。 北穂高滝谷の合流点に藤木九三氏のレリーフが懸けられている。1925年初めて滝谷を登った人で、六甲山ロックガーデンの生みの親である。

ここから穂高岳山荘までのルートがある。山荘までの所要時間7時間。ここから林道があり、今までの登山道とは違って歩きやすくなった。 白出沢出合から約1時間で穂高平小屋に到着した。湧き水で冷やしたトマトが1個300円で売られていた。 そのトマトのおいしかったこと。味塩も出していただいた。小屋の前は牧場で牛がのんびりと草を食んでいた。

穂高平小屋からさらに1時間ほどで新穂高温泉に到着した。到着4時40分。槍ヶ岳山荘8時00分出発から休憩も入れて、 8時間40分費やした。今回の登山もこれで終了である。 新穂高ロープウェイ。標高1117mの新穂高温泉から標高2156mの西穂高口まで2つのロープウェイで約25分で運んでくれるロープウェイ。 展望台からは雄大な北アルプスがが見渡せる。

4日目(8月9日)

登山の汚れと疲れをホテルの温泉ですっかり洗い流し、ホテル穂高を8時00分に出発。

ホテルから10分ほどでバスターミナルに着いた。ここからJR高山駅までバスで1時間40分かかった。 高山市内を散策した。高山市の樹一位の木。細工物によく使われる。常緑針葉樹高木で高さ10〜15mに成長する。針葉は平たくほぼ2列に並ぶ。 「一位」の由来は、この木で作った笏(しゃく)を朝廷に献上したところ、他の材で作られたものより美しく質が高かったので、 「正一位」という最高の位を与えられたという説などが伝えられており、一位一刀彫の材料として用いられる。

高山市の朝市があったので見学に行った。多くの鯉が泳ぐ清流宮川に沿って朝市が催されていた。

朝市で売られていたさるぼぼ。飛騨地方で昔から作られる人形。赤ちゃんのことを「ぼぼ」と言い、 「さるぼぼ」は「猿の赤ん坊」という意味である。災いが去る(猿)、家内円(猿)満になるなど、縁起の良い物とされ、お守りとしても使われている。

高山は高山祭りで有名である。祭は日枝神社の春の山王祭(4月14・15日)と桜山八幡宮の秋の八幡祭(10月9・10日) のふたつの祭りの総称で、日本三大美祭のひとつに上げられています。 祭の起源は領国大名金森氏の時代(1585〜1692年)で、屋台の起こりは1718年頃にさかのぼる。 巧みな動きを披露するからくり人形や仕掛けが施された戻し車など、屋台にも匠の技が生きています。

円空は美濃の生まれで、飛騨、美濃地方の各地に円空の作品と伝えられる木彫りの仏像が数多く残されている。 一刀彫で彫られたその仏像ははゴツゴツとした野性味に溢れながらも不可思議な微笑をたたえている。

高山から在来線で名古屋に出て新幹線で新大阪に16時30分ごろ着いた。

【宿泊先】 8/6 横尾山荘 連絡先0263-95-2421 8/7 槍ヶ岳山荘 連絡先0263-35-7200 8/8 ホテル穂高 連絡先0578-89-2200