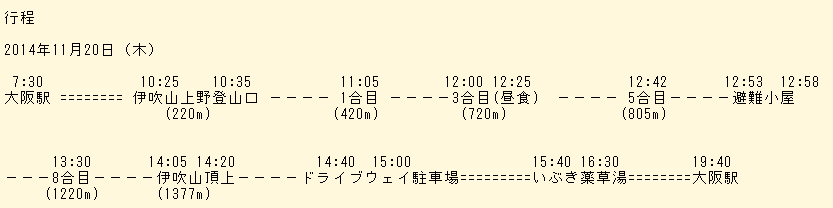

|

大阪駅を出発して約3時間で米原市上野にある三ノ宮神社に到着した。

伊吹山登山口は、神社の境内を右に行ったところにある。

少し離れたところにロープウェイの乗り場があるが、現在は廃業している。

|

|

| 標高220mにある登山口であるが、シーズンオフで登山客は我々以外には見当たらなかった。

この道路は林道で一般車乗り入れ禁止となっている。 |

|

登山口にお土産屋があり、側に欅の見事な大木があった。

|

|

| 10時35分登山開始。頂上までは距離にして6km、標高差1157mあり、時間にして3時間20分の予定である。 |

|

登山道の登り初めはうっそうとした森である。

|

|

登山開始して30分ほどで一合目(標高420m)に到着した。ここはスキー場であったが、現在は廃業していた。

|

|

スキー場跡を利用して、パラグライダースクールが開かれていた。

|

|

登山道はスキー場跡のゲレンデに沿ってつけられている。

|

|

花のシーズンは終わっているが、登山道側の木々は紅葉している。

|

|

2合目付近からの米原市の遠望。天気が良かったのできれいに見ることができた。

|

|

スキー場跡はススキが生い茂っていた。伊吹山を背景にススキを撮影。

|

|

ちょうど12時に3合目に着きました。登山口からのロープウェイは三合目までついていましたが、温暖化のために

スキー場が閉鎖になり、ロープウェイも廃業で、ロープウェイ降り口のホテルも閉鎖していた。登山道にトイレと四阿があり、

そこでおにぎり2個とあんパン1個の昼食となった。

|

|

3合目からの黄色くなった落葉松と伊吹山。3合目からは一気に伊吹山の全容を見ることができた。

|

|

5合目に自販機が設置されていた。やや違和感があるが、3合目からは登山道には木陰がなく、

夏場は特にありがたい存在になると思った。

|

|

5合目からの伊吹山と登山道。樹木がなく、登山道はがれ場である。中腹に避難小屋が見える。

|

|

5.5合目の避難小屋。

|

|

避難小屋からの琵琶湖の遠望。

|

|

避難小屋から上は厳しいがれきの道が続いた。

|

|

8合目の西にある巨岩で行導岩という。伊吹山寺を開いた高僧・三修がこの岩の上で苦行修行したという。

|

|

8合目から見た3合目のロープウェイの終点のホテルと米原市の遠望。

|

|

手掛岩という。昔、出家した夫を求めて山に登り始めた女性が、七分まで来たとき、一陣の風が巻き起こり、

岩から女性を引き離し、谷に投げ落とそうとした。女性は最後まで振り落とされまいとして岩にしがみついた。

女性の指跡が岩を削り取って今も残っているそうな。ここから上は神の領域であるという山岳信仰の結界を示す岩である。

|

|

8合目から岩場やカレンフェルト(石塔原)を超えて、登山口から3時間30分で頂上に到着した。

|

|

頂上に日本武尊の像があった。日本書紀に、日本武尊が東征の帰路、伊吹山の荒神を退治するために伊吹山に登ったが、

逆に大氷雨を降らされ、命からがら下山して、伊吹山のふもとに湧き出る清水の下で休んで正気を取り戻したとある。

この清水が居醒(いざめ)の清水であるといわれる。それにちなんで建てられた。

|

|

伊吹山の一等三角点。

|

|

頂上から見た琵琶湖と米原市街の遠望。

|

|

頂上から見た登山道と、街並み。

|

|

頂上から伊吹山ドライブウェイの駐車場まで下りで20分程度である。

|

|

頂上から駐車場までのコースは中央登山道コースと西登山道コース、東登山道コースの3つがある。

ただし東登山道コースは下山専用となっている。

花の季節には、登山道の両側には高山植物が咲き乱れる。中央登山コースを降りたが、づっと階段である。

|

|

駐車場から白山が遠望できた。白山頂上はすでに雪景色であった。

|

|

伊吹山ドライブウェイは紅葉の真っ最中で、車窓からも十分紅葉を楽しめた。

|

|

伊吹山麓にあるいぶき薬草の里で薬草湯に入り登山の汗を流した。伊吹山が夕日に照らされて美しかった。

|