両神山登山地図

雲取山登山地図

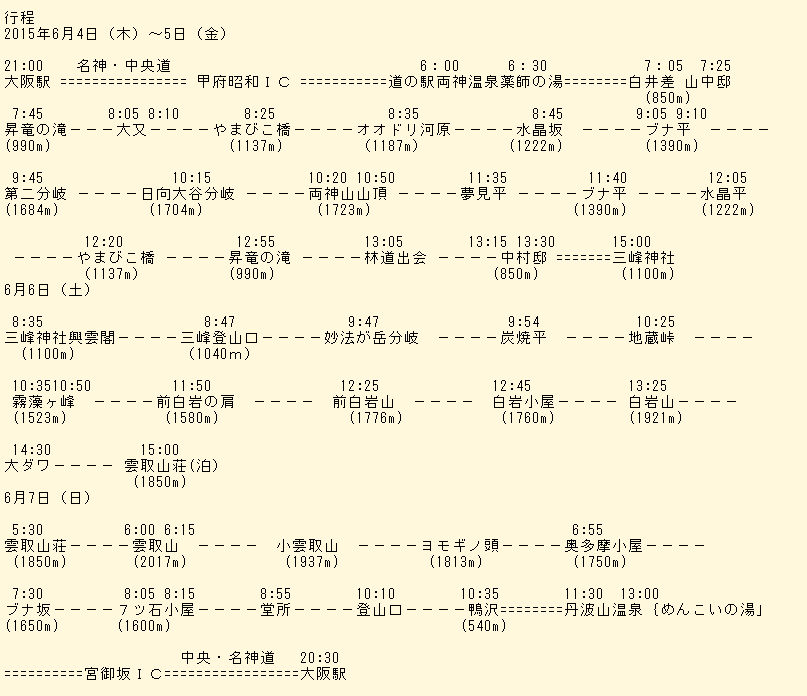

6月4日(木)〜5日(金)

6月4日(木)〜5日(金)

2015年6月4日(木)午後9時00分大阪駅をバスで出発。名神・中央道を乗り継いで甲府・昭和ICで高速道を下りて、 埼玉県道367号沿いにある 「道の駅両神温泉薬師の湯」で朝食、登山準備をした。

両神山の登山口のある白井差をめざした。道は1車線で対向車がある場合は 、すれ違うのが大変である。我々はマイクロバスであったが、幸いにも1台の対向車もなかった。しかし、 カーブでは1回で曲がりきれなくて、何度か切り返しが必要であった。午前7時05分ようやく 白井差ルートのオーナーである山中邸に到着した。

白井差ルートは山中氏の個人所有地で、整備もすべて山中氏によるものである。このルートを利用する登山者は予約をし、 山中氏から登山の説明を受けてから登る。登山道は往復するのが原則で、下りてきたときに入山料1000円を支払う。その時、両神山のバッチがもらえる。

7時25分出発。現地ガイドと一緒に山中氏も同行された。、山の話や、植物の話などいろいろと説明していただいた。写真は現地ガイドさん。

登山道の始まりはヒノキの植林された道である。

しばらくすると広葉樹林帯になった。登山道は良く整備されていた。

午前7時45分昇竜の滝に到着した。

昇竜の滝で一枚

広葉樹の林に多いマムシ草。秋には真っ赤な大きい実をつける。

午前8時25分やまびこ橋(標高1137m)に到着。橋と言っても、小川に架かる橋である。

気持ちの良い広葉樹の森を行く。

8時35分オオトリ河原(標高1187m)に到着した。

8時45分水晶坂(標高1222m)に到着した。手作りの案内板が設置されている。

9時05分ブナ平(標高1390m)に到着した。名前の通りブナ林である。

はるか遠くに武甲山が見えた。武甲山は日本二百名山のひとつである。北側の斜面で石灰岩の採掘が行われていた。 セメントの材料として使用される。

9時45分第2分岐(標高1684m)に到着した。梵天尾根コースの分岐点である。 根に毒のあるトリカブトとバイケイソウの群生 。花はまだ見えない。

10時15分標高1704mにある日向大谷登山道との合流点に到着した。日向大谷登山道は表参道とも言われ、最も多く利用されている。 修験道の修行の場でもあるので多くの石仏、石碑、丁目石があり鎖場も数か所ある。

頂上目前の岩場。本日唯一の岩場である。

遠くに富士山が見えた。 最近作られたであろうきれいな石の祠が祀られていた。 10時20分ついに頂上に到着した。出発して3時間足らずで登れた。一説には両神山はイザナギ、イザナミの二神を祀っているので その名がついたという。山頂で一枚。 両神山頂上より富士山を望む。うっすらとしか写ってませんが。

頂上近くの広場で昼食をとった。バイカウツギ(梅花空木)が咲いていた。

13時05分登山道入り口に下ってきた。休憩も含めて往復5時間40分の登山であった。山中邸前で、遭難救助の話を聞いて、登頂記念のバッチをもらってバスで三峰神社に移動した。三峰神社には15時00分に到着した。雨が降っていた。

6月6日(土)

翌日は、昨夜の雨も上がり登山日和になった。午前8時30分準備体操を終えて出発した。三峰神社内にある興雲閣は参拝者の宿泊施設なので、設備の面も食事の面でも登山者には充分な宿舎であった。 ホテルの窓からの山の景色が良かった。 古くからある三峰神社は江戸時代衰退していたが、享保6年(1721年)日光法印が秩父の山中に生息するオオカミを、山の神として イノシシなどから農作物を守る「お犬」のお札を作り、貸し出すことを始めた。このアイデアが大当たりして三峰神社は全国に知れ渡ることになった。 神社の入り口の両側に立つのはオオカミである。 三峰山は1900年ほど昔に日本武尊がこの山に登って東国の平和を祈り、神を祀ったと言われている。 三峰神社を守る2匹のオオカミ。 林道からは雲取山が雲の間から顔を見せた。 三峰神社から10分程で登山口に到着した。標高1040mである。 登山道は植林されたヒノキ林で始まった。

梅雨入りしたにも拘わらず、今日も良い天気で林に光が差し込んで美しかった。

少し進むと登山道は冷温帯落葉広葉樹林帯になった。

三峰山は雲取山(2017m)、妙法ヶ岳(1332m)、白岩山(1921m)の3山をいう。ここから妙法ヶ岳に行くことができる。 妙法ヶ岳山頂には石で作られた奥宮がある。 9時55分炭焼平に到着した。昔炭焼釜があり三峰神社で使用する炭を作っていたそうである。 霧藻ヶ峰手前の岩場に秩父宮様レリーフが飾られている。

10時35分霧藻ヶ峰頂上に到着した。秩父宮様が昭和8年この山を登山されたとき、霧の中に揺れる サルオガセを見て、「霧藻ヶ峰」と命名された。毎年6月第一日曜日にここで奥秩父の山開きが行われる。

サラサドウダン(更紗灯台)が美しく咲いていた。

霧藻ヶ峰(標高1523m)頂上に休憩所が設置されていた。土日のみの営業である。小屋の主人が登山道にまつわる種々の話をしてくださった。 9時55分お清平に到着した。お清平という地名は炭焼小屋の美しい娘 「お清」の悲しい恋の伝説から名づけられたという。 登山道は歩きやすいが梯子場もある。 11時50分前白岩の肩(標高1580mに到着。

12時25分前白岩山(標高1776m)に到着した。

12時45分白岩避難小屋に到着。建物が古くて使用するには不安あり。収容人数30人。

三峰ルートには登山口から雲取山まで標識が設置されている。

13時25分白岩山(標高1921m)に到着した。白い石灰岩が多いので名づけられた。三峰山のうちの一つである。

13時35分芋の木ドッケに到着。芋の木はウコギ科の落葉高木コシアブラの方言で、ドッケは突起がなまった言葉である。コシアブラの木が多い尖った峰につけられる名前である。

バラ尾根を行く。倒木が多い。。

14時30分大ダワに到着。ダワとは山と山の鞍部をいう。

大ダワでは雲取山荘への登山道が二手に分かれていた。一方を男坂、他方を女坂という。男坂は急勾配、女坂は緩やかな自然探究路コースとなっている。女坂を登った。

15時00分雲取山荘(標高1850m)に到着した。三峰神社を出発して6時間30分経過していた。この山荘は通年営業で正月3が日が一番人が多いそうである。 収容人数は200人、水は豊富にあり水洗トイレである。宿泊者以外でも水は無料である。

6月7日(日)

雲取山荘の朝食は4時30分からである。4時に起床した。雲取山荘からの日の出前の景色が美しかった。

雲取山荘を5時30分出発した。出発までに雲取山荘前で一枚。

雲取山に向けて出発したすぐに、田部重治のレリーフがあった。。田部重治は日本の登山界のパイオニアとして活躍した人で特に秩父の山々を世に知らしめた。

6時00分頂上到着した。三峰ルートの最後の標識が立っていた。初めから23本目であった。

雲取山頂上で一枚。残念にも湧き上がるガスのため富士山は見えなかった。

頂上から10分足らずで雲取山避難小屋に到着した。東京都が管理するきれいな山小屋。定員20名でトイレあり。宿泊料無料である。水場がないのは残念である。

朝露に濡れた落葉松の新芽が美しい。

登山道は落葉松林を行く。

6時55分町営奥多摩小屋(標高1750m)に到着した。収容人数70人で素泊まりのみの小屋。テント場もある。

奥多摩小屋からブナ坂までの稜線を五十人平という。はなだらかな道が続き、途中にヘリポートがあった。遭難救助と山林火災用に設置されている。

サラサドウダン(更紗灯台)がきれいに咲いていた。

ヤマツツジ(山躑躅)も満開に咲いていた。

7時30分ブナ坂(標高1650m)に到着した。ブナ坂で道は七ツ石山頂上とトラバース道に分かれて、七ツ石小屋で合流する。七ツ石山は天慶の乱で敗れた平将門が再起をかけて立て籠もった山である。朝廷追討軍の藤原秀郷は山上で将門を見つけるが、将門と思しき武将が7人いた。秀郷は成田不動を念じ一心に祈ると、「影武者の6人は人形で、白い息を吐くのが本物の将門である」とお告げがあった。秀郷は弓を弾き七ツ石山の一人だけ息を吐く武将をめがけ矢を放つと、見事将門を射抜いた。将門は滅び、7人の武将は石と化した。七ツ石山神社は平将門が祀られている。

我々はトラバース道を選んだ。道の傍の木に巣箱が設置されていた。

8時05分七ツ石小屋(標高1600m)に到着した。収容人数40名で素泊まりのみであるが、売店はある。水は豊富で登山者に無料で提供している。

小屋の前にマタタビの木があった。一部の葉が白くなっているのですぐ見つけることができる。

8時55分堂所に到着した。さらに登山口までは1時間以上の下りが続く。

登山道は手入れの行き届いたヒノキ林を行く。

10時10分林道との合流点に到着した。雲取山の登山口である。雲取山荘から4時間40分かかった。

丹波山村営駐車場。無料の駐車場で60台収容できるが、土日は満杯だそうだ。

奥多摩湖は小川内ダムによってせき止められたダム湖で、周囲は豊かな自然に恵まれ、春は桜、夏は緑、秋は紅葉と四季折々の美しい景色が楽しめる。

10時35分鴨沢バス停(標高540m)に到着した。雲取山荘を出発してから5時間経過していた。ここにも駐車場があり、12台ほど駐車可能である。これで今回の登山も終了である。丹波山温泉「めんこいの湯」で登山の汗を流して大阪にバスで帰った。

【連絡先】 三峰神社 興雲閣 連絡先0494-55-0241 雲取山荘 連絡先0494-23-3338