皇海山登山地図

黒檜山登山地図

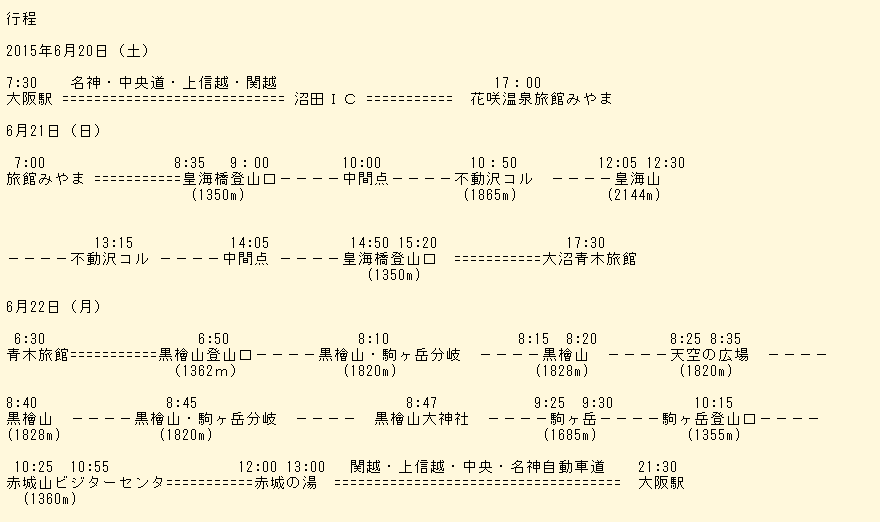

6月21日(日)

6月21日(日)

前日、大阪駅を7時30分に出発して高速を乗り継いで群馬県片品村花咲温泉にある旅館みやまに到着したのは午後5時00分であった。 実に9時間30分バスに乗っていたことになる。日中に長時間バスに乗るのは疲れる。以前上州武尊山に来たときは夜行バスであったので、 朝目覚めると水上町に着いていて、こんなに長く感じなかった。午後8時には床について今日に備えた。

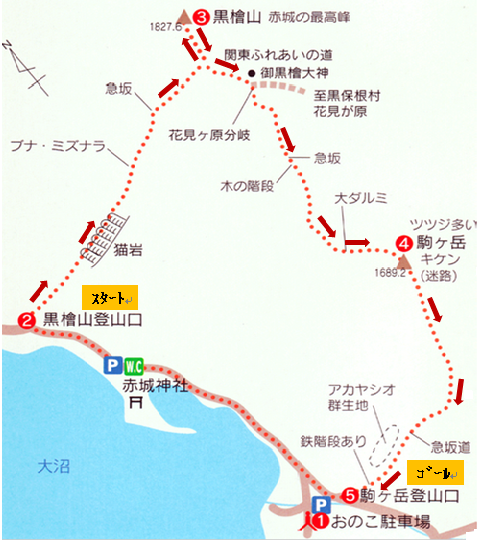

早朝、旅館の周辺を散策すると、蕎麦の花が満開であった。以前上州武尊山に来たときに、下山後の旅館がみやまであった。 民宿のような家族経営の旅館であるが、食事が良くて印象に残っていた。今回も期待通りであった。 旅館みやまを7時00分に出発して、皇海山登山口を目指した。栗原川林道は追貝林道と根利林道の2つのコースがあり、どちらも地道で悪路であるが、追貝林道はRV車のみ可能で、根利林道は普通車でも可能である。私たちは根利林道を使ったが、道幅は狭く凹凸が激しく、 集中豪雨が降れば崩れそうな場所が何か所もあった。旅館から1時間35分でやっと登山口の皇海橋に到着した。橋の両側に合わせて25台ほどの駐車スペースがあった。

登山口は標高1350mにあり、皇海山頂上との標高差は800m足らずである。 皇海橋を追貝側に渡ると公衆トイレがあった。水洗トイレである。入山届もトイレの建物内に提出箱が設置されている。

準備体操を終えて、9時00分出発した。林道の進入禁止バーの横から入る。

シャクナゲが咲いていた。開花の時期は過ぎている。

出発して10分程で対岸に移った。川の水はそれほど多くなく、難なく渡れた。

湿潤な地形なのか石の苔が美しかった。

登山道は落葉松林を通って行く。 針葉樹林帯であるので花は少なかったが、ミツバオウレン 登山道の脇の沢を流れる美しい水。

登山道は沢に沿ってつけられている。道は濡れているので注意が必要である。 出発して1時間で中間点に到着した。ただし、今までは緩やかな樹林帯を歩いてきたが、 これからは急登があるので、時間的には決して中間ではない。ここから頂上まで2時間要した。

今まで沢沿いについていた登山道はここからザレ場の沢を登って行く。水が流れている場所もあり、靴は泥だらけになる。

10時50分不動沢コル(1865m)に到着した。皇海山と鋸山の分岐点である。やっと展望が開けたが、あいにくの曇り空で鋸山は見えなかった。ここから頂上までは稜線を行く。 オオカメノキ 頂上近くに青銅の剣が飾られていた。康申二柱大神と表記されていた。康申山は日光男体山を開山した勝道上人により開山された信仰の山である。皇海山は康申山の奥ノ院とされ、岩峰の連なる鋸山と合わせて、修験道の山とされ登られてきた。

12時05分頂上に到着した。残念にも雨が降り出した。山頂は樹木に覆われ展望はない。天気が良ければ樹間から日光白根山や燧ケ岳が見えるらしいが。皇海山は昔は笄山(コウガイヤマ)と呼ばれていたが、明治中ごろには皇開山とも書かれ、それが皇海山(コウカイサン)となり、これをスカイサンと誤読したとの説がある。ちなみに笄とは髪を整えるための道具で、毛筋を立てたり、頭のかゆいところをかいたりするための、箸に似た細長いもの。皇海山の山体から連想して笄山と名付けたのだろう。

頂上でミツバオウレン 皇海山頂上を12時30分に出発して皇海橋を目指して下山した。途中でマタタビの花を見つけた。マタタビ 14時50分皇海橋に到着した。休憩も入れて往復5時間50分であった。ここから赤城山大沼のほとりにある青木旅館までバスで移動した。悪路でスピードが出せなくて、到着までに2時間10分要した。

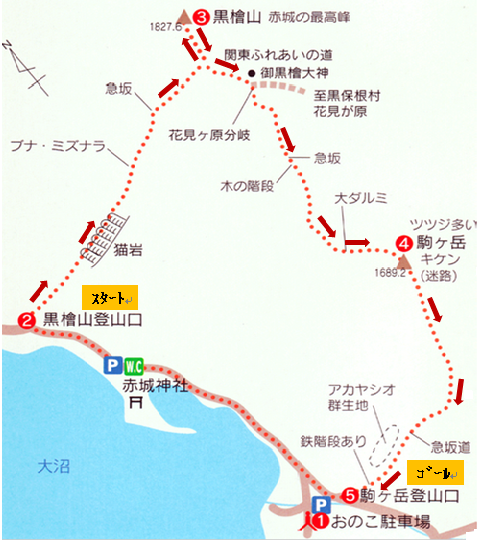

6月22日(日)

早朝黒檜山が大沼に写っていた。昨日の皇海山は山容を見ることができなかったが、今日登る黒檜山(くろびやま)を見ることができた。赤城山はカルデラを囲む外輪山の黒檜山、駒ヶ岳、鈴ヶ岳、中央火口丘の地蔵岳など一帯の総称である。基底の直径は20〜30kmにもなり、広い裾野をもつ。火口原湖の大沼(おの)、火口湖の小沼(この)があり、妙義山、榛名山と共に上毛三山のひとつである。 大沼の湖畔に建つ青木旅館。与謝野鉄幹・晶子や志賀直哉も投宿した明治8年創業の老舗旅館である。 青木旅館を6時30分にバスで出発。大沼の青木旅館と反対側にある黒檜山登山口に6時40分に到着。準備体操後出発した。 登山道はいきなりの急登から始まった。コースはつづら折の道ではなく、真っ直ぐ登っていた。 登山道は広葉樹林帯を行く。 出発して55分程で眺望が開けて、大沼にある赤城神社が見渡せた。ここを猫岩というらしいが、どの岩がそれに相当しているのかわからなかった。 出発して1時間20分で黒檜山と駒ヶ岳の分岐(1820m)に到着した。ここから5分ほどで黒檜山頂上である。 8時15分(出発して1時間25分)で黒檜山頂上(1828m)に到着した。頂上は眺望がないので、2分程離れた天空の広場(1820m)まで足を延ばした。 天空の広場にはミツバオウレン 10分程で黒檜山頂上に戻り、駒ヶ岳に向かって、出発した。サラサドウダン(更紗灯台)が咲いていた。 黒檜山頂上から5分程で黒檜山大神社の鳥居があった。

赤城山の火口湖である小沼(おの)が遠望できた。 大沼登山口から黒檜山への登山道に比較して、黒檜山から駒ヶ岳への登山道はよく整備されていた。これは関東ふれあいの道の一部である。 レンゲツツシ(蓮華躑躅)゙が満開であった。

振り返ると今登ってきた黒檜山が聳えていた。

関東ふれあいの道の道標。関東ふれあいの道は、環境省の長距離自然歩道構想に基づき、関東地方1都6県が整備している総延長1799kmの自然歩道である。 黒檜山から45分ほどで赤城山外輪山の一つの駒ヶ岳頂上(1685m)に到着した。赤城山の名前の由来は、昔赤城山の神(百足に化身)と日光男体山の神(大蛇に化身)が戦場ヶ原で戦い、傷ついた百足が赤城山に帰り、その血で山が真っ赤に染まり、以来「赤き山」と呼ばれるようになったそうな。 クサタチバナ 10時15分登山口に下りてきた。黒檜山・駒ヶ岳3時間25分の縦走であった。 赤城山ビジターセンターまで歩いた。途中真っ白なノリウツギ

【連絡先】 旅館 みやま 連絡先0278-58-3512 青木旅館 連絡先027-287-8511