| 越後駒ヶ岳 |

|

| 平が岳 |

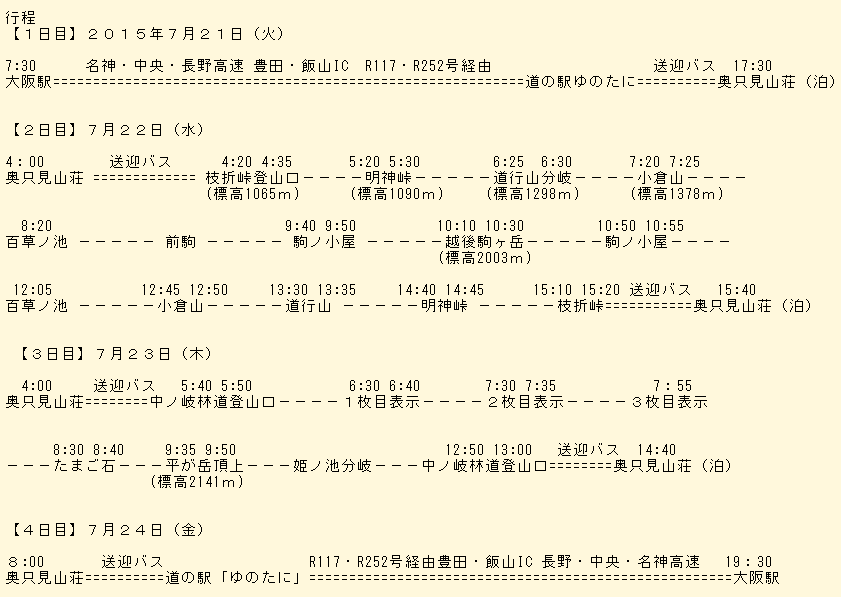

7月21日(火)~22日(水)

大阪から名神・中央・長野自動車道に乗り豊田・飯山ICで降り国道117号252号を経由して道の駅「ゆのたに」に到着した。 そこから奥只見山荘の送迎バスに乗り換えて、銀山平温泉奥只見山荘に到着したのは、17時30分であった。銀山平温泉に至る道路シルバーラインはそのほとんどがトンネルであった。豪雪地帯のため、1月から3月の間は冬季閉鎖となる。 翌朝、4時00分奥只見山荘を出発。送迎バスで国道352号枝折峠まで送ってもらった。山荘から20分であった。 枝折峠登山口には20台程度の駐車場ときれいなトイレが設置されていた。 枝折峠から見た奥只見湖。雲海に覆われていた。 登山の準備体操を終えて、4時35分越後駒ヶ岳目指して出発した。 4時45分ご来光があった。 奥只見湖を挟んで荒沢岳遠望。 奥只見湖からの雲海が滝雲となって流れ落ちる。写真スポットとして多くの写真家が撮影に来るそうだ。 観音像があった。平成13年7月銀山平から荒沢岳に登り、越後三山縦走に向かった女性が行方不明になり、その無事を祈って奉納されたそうだ。 朝日に照る越後駒ヶ岳。多くの雪渓が残っている。 出発して40分で枝折大明神の社があった。内部は板張りで緊急避難場として使用可能である。

社からすぐのところに明神峠標柱。標高1236m地点で三角点もある。 明神峠から見た駒ヶ岳の雄姿。登山道の多くの場所から駒ヶ岳を見ることができた。 6時25分道行山分岐に到着。道行山には登らず、裾野を巻いてゆく。道行山の標高は1298mである。 道行山から1時間05分で小倉山に到着。小倉山の標高は1378mである。登山口からアップダウンを繰り返す。 8時20分百草ノ池に到着。池はブッシュの中にあり上からしか見えない。 一番奥の山が明日登る平が岳である。名の通り頂上が平たくて広い。 前駒から見た駒ヶ岳。ここから登りがきつくなる。 駒ノ小屋へ至る最後の急登。 駒ノ小屋の水場。雪渓から引いた水だろう。冷たくておいしい水であった。ペットボトル1本分を飲んでしまった。 駒ノ小屋。避難小屋であるが、シーズン中は管理人が常駐しているようだ。 中ノ岳分岐標柱。ここから中ノ岳、八海山と越後三山を縦走できる。 10時10分駒ヶ岳頂上に到着。枝折峠登山口から休憩を含めて5時間35分要した。 頂上で記念の写真撮影 頂上には猿田彦像が奉納されていた。 越後三山の一つ八海山遠望。日本二百名山に入る山である。 越後三山の1つ中ノ岳遠望。日本二百名山に入る山である。 駒ヶ岳頂上で20分程景色を楽しみ10時30分下山した。途中で登頂時見えなかった百草ノ池を見ることができた。 小倉山からの駒ヶ岳。雪渓がよく見える。 奥只見湖がよく見えた。手前が銀山平温泉である。 15時10分枝折峠登山口に到着した。往復10時間35分かかった。 越後駒ヶ岳の登山道で見た花々 トリアシショウマ(鳥足升麻)。 シモツケソウ(下野草)。 アカモノ(赤物)。 マイズルソウ(舞鶴草)。 ギンリョウソウ(銀竜草)。 ハナニガナ(花苦菜)。 ミヤマママコナ(深山飯子菜)。 イワオトギリソウ(岩弟切草)。 シロバナニガナ(白花苦菜)。 ハクサンコザクラ(白山小桜)。 タテヤマリンドウ(立山竜胆)。 サラサドウダン(更紗灯台)。 キヌガサソウ(衣笠草)。 ショウジョウバカマ(猩々袴) イワカガミ(岩鏡)。 アキノキリンソウ(秋の麒麟草)。

7月23日(木)~24日(金)

翌日は奥只見山荘を4時00分出発した。奥只見湖に沿った国道352号線を走り、途中、中ノ岐林道に入った。この林道は一般車の侵入は禁止されている。銀山平温泉の旅館、民宿の許可された車両のみが許される。ゲートには鍵がかけられている。道は悪路で幅も狭い。山荘から1時間40分かかってやっと登山口に到着した。水場が設置されていた。 準備体操後5時50分登山開始。 登山口から5分ほどで渡渉箇所があった。雨で増水すると渡れない。川を渡るといきなりの急登が始まった。平が岳は途中の避難小屋もなく、一般登山道では百名山で日帰りの一番難しい山であると言われてきたが、昭和57年、皇太子殿下が平が岳に登頂されたときに、昔から使われてきた道が整備され、往復7時間ほどで登れるようになった。その道も長い間使われなくなったが、銀山平温泉の方々により整備され、再び使用できるようになった。短時間で登れるだけに急登になるのである。 登山口から1時間程で、1枚目の張り紙がしてあった。急登終了まで1時間30分と書かれていた。この登山道は名前の付いた地点がないので、わかりやすいしるしである。 7時30分2枚目の張り紙があり、急登終了まで1時間とあった。 7時55分3枚目の張り紙があり、急登終了まで残り30分とあった。 張り紙通り、登山口から2時間30分程で稜線に出たようで、一挙に視界が開けた。 そこには広大な高原台地が広がっていた。 8時25分たまご石分岐に出た。ここから5分ほどでたまご石に到着する。 たまご石は2つの積み重なった石であった。 たまご石と池塘。 たまご石を見た後再び平が岳頂上を目指した。 高層湿原を行く。池塘があり、植物も多様である。 頂上手前のテント場に到着。ここから頂上までは1分。 9時35分平が岳頂上に到着した。登山口から3時間45分で登ることができた。 15分ほど頂上で寛いで下山した。ガスで展望は効かなかった。10時35分に姫池分岐通過。鷹ノ巣登山道との合流点である。 残雪の残っている斜面もあった。 下山するに従いガスも晴れて、展望もきくようになった。。 12時05分一枚目の張り紙の場所まで下りてきた。 12時45分渡渉手前の水場。ちょろちょろと流れる水は美味であった。 12時50分中ノ岐登山口に到着した。出発してから休憩も含めてちょうど7時間要した。下山と同時に雨が激しく降り出した。山荘の送迎バスに乗り14時40分山荘に到着した。山荘の計らいで、昼食におそばを食した。やや遅い昼食であったが、本来ならおにぎりのところであった。翌朝、8時00分送迎バスで山荘を出発して、道の駅「ゆのたに」まで送迎してもらい、そこでバスに乗り換えて、豊田・飯山ICで高速に乗り19時30分大阪に帰ってきた。今回も梅雨期であったが、天候に恵まれて、良い山旅であった。 平が岳登山道でであった花々 ゴゼンタチバナ(御前橘)。 マイズルソウ(舞鶴草)。 イワカガミ(岩鏡)。 イヌツゲ(犬黄楊)。 ハクサンシャクナゲ(白山石楠花)。 サラサドウダン(更紗灯台)。 キンコウカ(金光花)。 モウセンゴケ(毛氈苔)。食虫植物である。 ショウジョウバカマ(猩々袴)。 ハクサンコザクラ(白山小桜)。 アキノキリンソウ(秋の麒麟草)。 コバイケイソウ(小梅蕙草)。 ワタスゲ(綿菅)。 タテヤマリンドウ(立山竜胆)。 ヒメシャクナゲ(姫石楠花)。 シラネアオイ(白根葵)。 イワイチョウ(岩銀杏)。 ツマトリソウ(褄取草)。

【宿泊先】 奥只見山荘 連絡先025-795-2239