|

| 2019年千枚小屋から朝見た傘雲がかかった富士山。 |

|

| 4時30分朝食を摂って、5時30分荒川三山目指して出発した。天気は雨である。 |

|

| ミヤマコゴメグサ(深山小米草) |

|

| オヤマリンドウ(御山竜胆) |

|

| ミヤマウスユキソウ(深山薄雪草) |

|

| 2019年ダケカンバの美しい老木があった。見事な造形美である。 |

|

| 6時30分千枚岳に到着した。標高2880m。千枚小屋から1時間要した。 |

|

| トウヤクリンドウ(当薬竜胆) |

|

| マツムシソウ(松虫草) |

|

| シロバナタカネビランジ(白花高嶺ビランジ) |

|

| イワインチン(岩茵陳 )別名イワヨモギ |

|

| イワベンケイ(岩弁慶) |

|

| タカネナデシコ(高嶺撫子) |

|

| タイツリオウギ(鯛釣黄耆) |

|

| 2019年ハイマツ地帯に雷鳥が出てきて餌を食べていた。 |

|

| 7時45分丸山に到着。標高3032m。千枚岳から1時間15分要した。雨のため眺望なし。 |

|

| チシマギキョウ(千島桔梗) |

|

| シラタマノキ(白玉の木) |

|

| 雨も風もますます強くなった。暴風雨の中、稜線歩きで何度か風に吹き飛ばされそうになった。 |

|

| タカネシオガマ(高嶺塩釜) |

|

| 悪沢岳最後の岩場を苦戦して登る。 |

|

| 8時35分荒川東岳(悪沢岳)頂上に到着した。千枚小屋を出発して3時間かかった。標高3141m。雨のため眺望は全くない。 |

|

| 2019年 悪沢岳頂上にて。雨は降ってないが風が強かった。 |

|

| 2019年 悪沢岳から見た赤石岳 |

|

| 2019年岩の上にホシガラスがとまっていた。 |

|

| イワツメクサ(岩爪草) |

|

| クロトウヒレン(黒唐飛廉) |

|

| オンタデ(御蓼) |

|

| ウサギギク(兎菊)葉が兎の耳に似てるらしい |

|

| 10時05分中岳避難小屋に到着した。管理人が常駐している。標高3060m。 |

|

| 避難小屋から20分で荒川中岳頂上に到着した。標高3084m。 |

|

| 中岳から20分で荒川前岳に到着した。標高3068m。荒川三山を登頂したことになる。 |

|

| ウメバチソウ(梅鉢草) |

|

| クロトウヒレン(黒唐飛廉) |

|

| カンチコウゾリナとウメバチソウ(寒地顔剃菜)と(梅鉢草) |

|

| イワオトギリソウ(岩弟切草) |

|

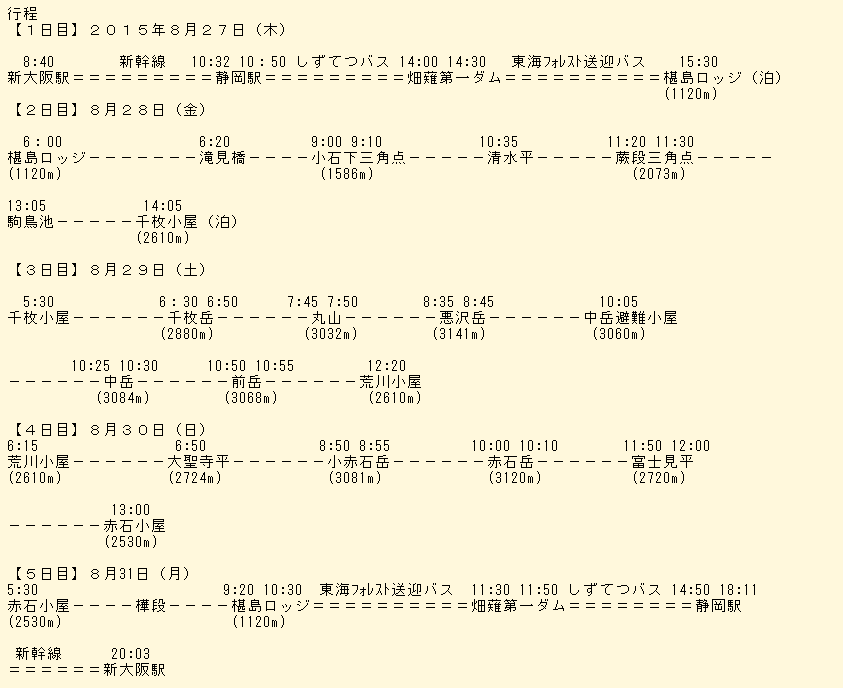

| 12時10分荒川小屋に到着した。ここのカレーライスは定評がある。夕食に出たが、お変わり自由であった。標高2610m、収容人数100名。 |

。」

。」