|

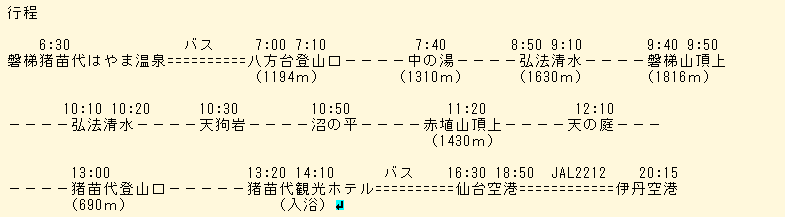

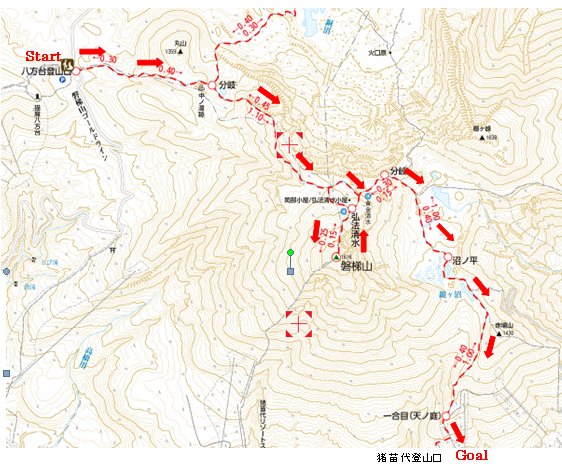

| 宿舎を6時30分に出発し、檜原湖畔から磐梯山ゴールドラインを通り八方台登山口に7時00分に着いた。八方台登山口には駐車可能台数60台の無料駐車場と休憩所、水洗トイレがあった。標高1194m。 |

|

| 八方台の無料休憩所。 |

|

| 登山道入り口は磐梯ゴールドラインを挟んで駐車場の向かいにある。磐梯山登山口は6か所あるが、八方台登山口は山頂までの高低差が少なく、最短で登れる初心者向けの

登山コースである。今回は登りは八方台登山口から登り、下りは猪苗代登山口に降りる。 |

|

| 1888年の磐梯山の水蒸気爆発で林のほとんどが焼失したが、その後若いブナが育ち、樹齢100年ほどのブナ林が続く。 |

|

| 八方台登山口から30分程で中の湯に到着した。 |

|

| かって旅館があった中の湯の朽ち果てた荒涼とした景色である。有毒ガスが発生するので、立ち入り禁止となっている。 |

|

| タニウツギ(谷空木) |

|

| マイズルソウ(舞鶴草) |

|

| バンダイクワガタ(磐梯鍬形)。磐梯山の固有種である。 |

|

| クルマバソウ(車葉草)。葉が車のように見える。 |

|

| お花畑分岐標柱があった。弘法清水に向かった。 |

|

| 八方台を出発して1時間40分で清水弘法に着いた。ここは標高1630mにある。昔弘法大師が磐梯山に登られたとき、のどが渇いたので杖で地面を突くと水が湧き出たということで名付けられたそうだ。 |

|

| 鐘が設置されていた。クマよけ? |

|

| 水場の上に設置された石造の弘法大師像。 |

|

| 弘法清水の水場。水は驚くほど冷たくておいしかった。 |

|

| 弘法清水には岡部小屋と弘法清水小屋という2つの売店があった。ただし宿泊することはできない。岡部小屋の店主はここで寝泊まりしているそうだ。

一方弘法清水小屋の主人は毎日ここまで登ってこられるそうである。なめこ汁が名物である。 |

|

| ミヤマキンバイ(深山金梅)。 |

|

| ハクサンシャクナゲ(白山石楠花)。まだつぼみである。 |

|

| 弘法清水から30分の急な登山道を登ると磐梯山頂上に着いた。標高1816m。頂上には祠が設置されている。 |

|

| 磐梯山頂上にて。八方台登山口から2時間30分要した。標高1816m。 |

|

| 頂上にも岡部小屋があったが、閉店していた。 |

|

| ミヤマオダマキ(深山苧環)。 |

|

| 頂上から20分で弘法清水に戻った。そこから猪苗代登山口に向かう。 |

|

| 八方台コースと猪苗代・渋谷コースの分岐から一段下がったところに黄金清水がある。ここの水も冷たくておいしい水である。 |

|

| ハクサンチドリ(白山千鳥)。 |

|

| ウラジロヨウラク(裏白瓔珞)。 |

|

| 10時30分天狗岩に到着した。三合目の表記があるが磐梯山では、頂上が五合目となっている。 磐梯山は元は富士山型の山体をしていたが、有史以前からの度重なる噴火と1888年の噴火により山体が崩壊し今の形となっている。今の頂上は噴火前の山体の頂上の5合目に相当するということらしい。 |

|

| 櫛が峰(くしがみね)中腹の噴火口。磐梯山とは主峰の磐梯山と櫛が峰、赤埴山の三峰をいう。 |

|

| 渋谷登山口分岐。 |

|

| ベニバナイチヤクソウ(紅花一薬草)。 |

|

| レンゲツツジ(蓮華躑躅)。 |

|

| 赤埴林道分岐。猪苗代登山口は赤埴山(あかはにさん)を越えて猪苗代スキー場に向かう。 |

|

| 赤埴山でイソツツジ(磯躑躅)。 |

|

| 雲の合間から見えた磐梯山 |

|

| 天の庭の標識あり。ここが1合目である。 |

|

| 猪苗代スキー場を下ってゆく。猪苗代登山口には13時10分に到着した。磐梯山頂上から3時間20分要した。猪苗代観光ホテルで登山の汗を流し、バスで仙台空港に行き、18時55分発で伊丹空港に向かった。梅雨で不安定な時期にもかかわらず、4日間通して雨に降られることもなく、天気に恵まれた山旅であった。 |