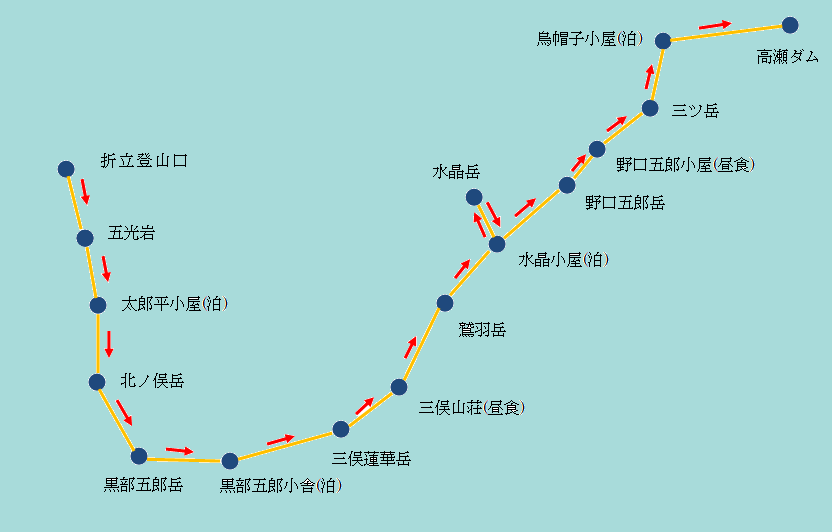

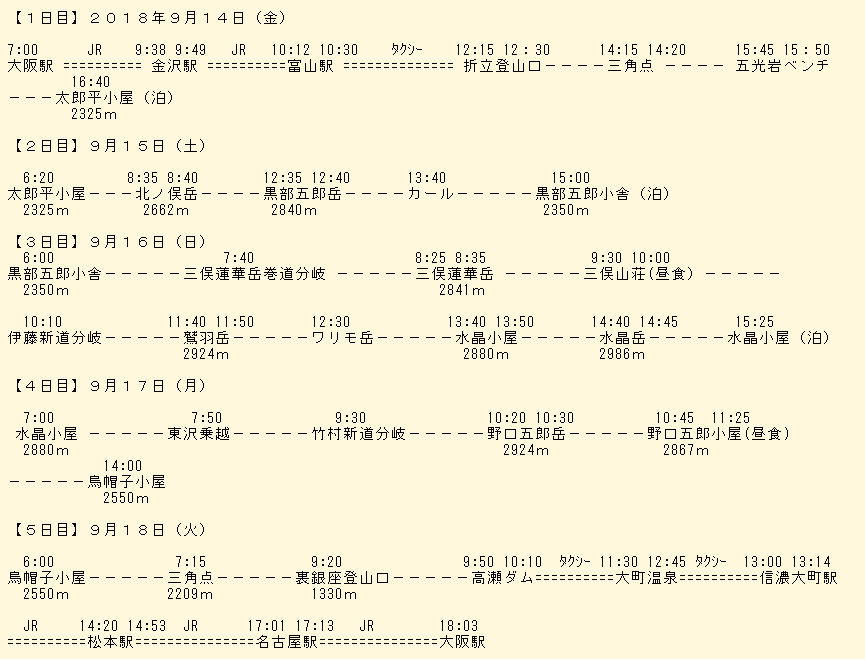

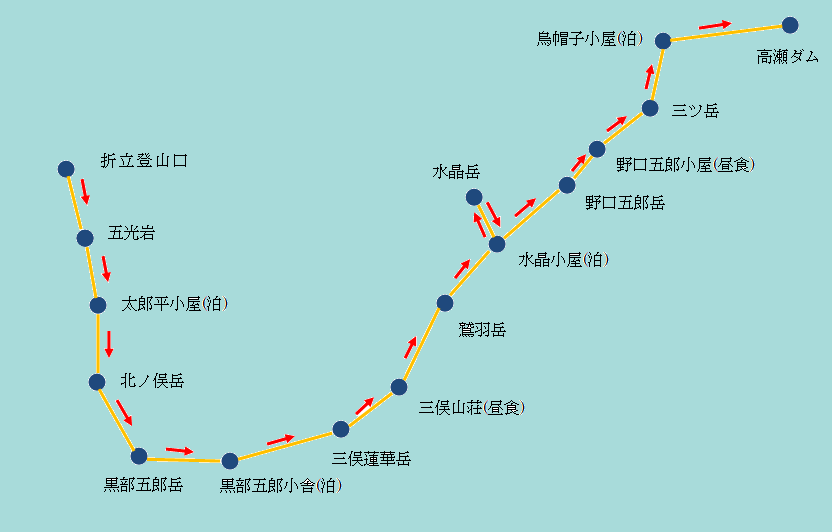

1日目(9月14日)

大阪駅を7時00分のサンダーバード3号で出発し、金沢駅には9時38分着。つるぎ704号に乗り換えて、JR富山駅に10時12分に到着した。そこからタクシーで1時間45分でやっと登山口の折立に着いた。12時30分太郎平小屋を目指して折立を出発した。天気は曇り。標高1350m。 折立登山口から1時間30分のところに、檜と松が絡み合った樹木があった。特に名前はついていないが、珍しい老木である。まさに合体の樹である。。 折立を出発して1時間45分で三角点に到着した。休憩用のベンチが設置されていた。標高1871m。

この登山道は薬師岳、雲ノ平への登山でよく利用されるので整備状態は良い。

初夏には白い花をつけるイワショウブであるが、秋には赤い花になっている。

折立から3時間15分で五光岩ベンチに到着した。標高2189m。ここから北側に岩井谷があり、そこに大きな五光岩がある、それを見るためのベンチだそうだが、以前来た時も岩を見ることはできなかった。 標高が2000mを越えているので、灌木が少なくなり、なだらかな草原が続いている。 太郎平小屋に到着する20分程前にガスがスッと晴れて薬師岳が一瞬姿を現した。

折立登山口から4時間10分で太郎平小屋に到着した。標高2325mにあり、折立との標高差は975m。到着した直後に雨が降り出したが、濡れることなく無事到着したので得をしたような気になった。。天気が良くないので宿泊者は少なく、5枚の敷布団が準備している場所を3人で利用した。収容人数150名。水は豊富で小屋の外に水場があり、誰でも利用できる。

2日目(9月15日)

太郎平小屋を6時20分に出発した。昨夜からの雨はさらに激しくなり風も加わった。登山道は川と化していた。出発して2時間15分で北ノ俣岳頂上に達した。標高2662m。太郎平からの標高差337mであるが、とにかく、寒くて、風景は何も見えない。

北ノ俣岳からいくつかの山を上り下りして4時間で黒部五郎岳頂上に達した。北ノ俣岳より138m標高が高い分、風雨はさらに激しく、体は下着までびしょぬれで低体温症にならないか心配するほどであった。とにかく100名山の一つを踏破した。標高2840m。

頂上から1時間程下って、カールの底に着いた。氷河に削られた岩壁と、迷子石がゴロゴロ点在していた。

3羽の雷鳥が岩の上に姿を現した。悪天候にも拘わらず活動をしていた。 15時00分黒部五郎小舎に到着した。太郎平を出発して8時間40分要した。標高2350m。収容人数60人で2005年にリニューアルされていて、きれいな小屋であった。有難いことに乾燥室が広く、宿泊者全員のぬれたウェアを乾燥させることができた。雨でもあり宿泊者は少なく、布団4枚が準備されているところに3人が利用した。混雑しているときは布団1枚で二人寝るのが普通で、酷いときは3人寝ることもある。水は1リッター200円で販売されている。

3日目(9月16日)

黒部五郎小舎を6時00分に出発した。本日は今回の縦走では一番長い行程になるので、風雨の中早朝出発となった。出発して1時間40分で三俣蓮華岳の巻道分岐に着いた。 三俣蓮華岳頂上を目指さずに巻いて三俣山荘に行く分岐点である。我々は当然頂上を目指した。

結構険しい岩場であるが、時には高山植物も咲いていた。アオノツガザクラ。

ガンコウランが黒い実をつけていた。

黒部五郎小舎を出発して2時間25分で三俣蓮華岳頂上に到着した。標高2841m。

三俣蓮華岳から1時間00分で三俣山荘に下ってきた。三俣山荘は北アルプスの最奥部、黒部源流の稜線上、鷲羽岳と三俣蓮華岳の鞍部にある。 稜線上でありながら辺りは穏やかにハイマツ帯が広がり蓄えられた地下水によって 水は一年中潤沢である。 小屋の外には水場があり、誰でも利用できる。 収容人数80名。展望食堂からは北を向けば黒部源頭の山並みを、南を向けば槍・穂高連峰の絶景を一望できるそうだが、残念ながらガスがかかって全く見えない。 ここで昼食のラーメンを食べた。山小屋の食事とは思えないおいしさであった。

三俣山荘で昼食タイム30分の後、10時00分鷲羽岳を目指して出発した。10分程で伊藤新道分岐に出た。

はるか下に黒部源流の沢が見えた。

三俣山荘を出発して1時間40分で鷲羽岳頂上に到着した。標高2924m。今回日本百名山2座目。ガスがかかって景色は全く見えない。 鷲羽岳から水晶岳を目指す。鷲羽岳から50分でワリモ岳頂上に着いた。標高2888m。 岩稜帯であるが、岩と岩の間には高山植物がある。コケモモの実がなっていた。 登山道は秋の景色でウラシマツツジが紅葉していた。

ワリモ北分岐は鷲羽岳、水晶岳、雲の平との分岐点です。見えるはずの雲の平はガスのため全く見えない。

鷲羽岳から2時間で水晶小屋に到着した。此処で荷物をデポして水晶岳を目指した。14時40分水晶岳に到着した。百名山3座目で水晶小屋から50分要した。標高2978mで今回の登山で最高点である。

水晶岳から40分で水晶小屋に着いた。6時00分黒部五郎小舎を出発して、15時25分水晶小屋に到着したので、本日は9時間25分の行程であった。水晶岳は稜線上にあり水源はなく、雨水だけが頼りである。消毒した天水1リットル200円であった。

4日目(9月17日)

今日は烏帽子小屋を目指す。水晶小屋は稜線上にあり、昨夜は風雨が強く、 小屋が壊れるのではないかと思われるほど大きな音がしていた。予定通り帰れるのか不安がよぎった。 朝になっても風が強く、予報では風速20m近い風が吹くとのこと。ガイドの判断で出発を1時間遅らせて、 7時00分出発となった。岩稜帯の稜線を歩くので、風が強く吹いてきたら姿勢を低くしてその場に止まるように言われた。 実際何度か立ち止まることがあった。 岩稜帯の岩の間を埋めるウラシマツツジの紅葉。

出発して50分で東沢乗越に着いた。水晶小屋からここまではざれた細い尾根の連続であった。 はるか下方は高瀬川の源流。

斜面は紅葉が多くなった。

3羽の雷鳥が姿を現した。春生まれた子も大人の大きさに近づき冬支度である。

水晶小屋を出発して2時間30分で竹村新道分岐の標識があった。通行止めになっていた。水晶小屋から真砂分岐、南真砂岳、湯俣岳を経て湯俣温泉に至る7時間の行程の登山道である。 登りは10時間30分の行程で途中水場がない。湯俣温泉から水晶小屋までの標高差が1500mあり、かなり厳しい登りである。途中の橋が壊れて 通行止めになっているそうだ。若かりし時に一度下ったことがある。 下方に五郎池が見えた。周辺の針葉樹と調和した美しい池である。 水晶岳からの稜線を振りかえって見た。

五郎池の周辺の紅葉の美しさに見とれる。五郎池の水面に針葉樹と紅葉が映っていた。

遠くに槍ヶ岳が雲の間から見えた。

野口五郎岳へ続く登山道。

水晶岳から辿ってきた道。昨日までと違って雨はやみ、ガスがないときは雄大な景色を楽しむことができた。

水晶小屋から3時間20分で野口五郎岳頂上に到着した。標高2924m。

頂上で景色を楽しんだのち野口五郎小屋を目指して下った。 野口五郎小屋の後ろ遠くに三ツ岳が見えた。烏帽子小屋に続く稜線である。

野口五郎岳から15分で野口五郎小屋に到着した。昼食のカレーライスを食べた。40分の昼食タイムを取り 烏帽子小屋に向けて出発。此処も水源がなく、雨水だけが頼りである。 消毒した天水1リット200円であった。 野口五郎小屋から見上げた野口五郎岳。

烏帽子小屋に行く稜線でクロマメノキの実がなっていた。登山道は三ツ岳頂上を回り込んで続いていた。

ガスの合間、烏帽子岳と前烏帽子岳が見えた。

烏帽子小屋には14時00分に到着した。水晶小屋を出発して7時間00分要した。出発が強風のため1時間遅れたので、 烏帽子岳への登山は中止になった。烏帽子岳までは往復2時間要する。此処も水源はなく、雨水だけが頼りである。消毒した天水1リットル200円であった。 ガスは晴れて下方に高瀬ダムが見えた。

5日目(9月18日)

烏帽子小屋6時00分出発の前に赤牛岳が朝日に染まるのを見た。登山最終日になり快晴の天気になった。

朝日に照らされた赤牛岳の右奥に薬師岳が見えた。

烏帽子小屋を6時00分に出発した。ブナ立尾根を下って高瀬ダムに降りる。途中の三角点。標高2209m。

ブナ立尾根は日本3大急登の一つで登るのは非常に厳しいが今回は下りだから 楽である。烏帽子小屋を0とし、裏銀座登山口を12として数字が割り当てられた標識があるので目安になって有難い。

オヤマボクチが咲いていた。

マムシグサの実が赤くなっていた。

サラシナショウマが咲いていた。 マユミが咲いていた。 烏帽子小屋を6時00分に出発し9時時20分に裏銀座登山口に着いた。 標高1330m。烏帽子小屋の標高が2550mだから標高差1220mのブナ立尾根を3時間20分で下りたことになる。 濁沢は花崗岩の風化による砂で埋まっていた。

濁沢に架けられた丸太橋。この橋は絶えず流されるようである。

裏銀座登山口から20分で不動沢に架かる長い吊橋に着いた。。

吊橋は長いのでよく揺れた。 不動沢の吊橋を渡るとすぐに不動沢トンネルがあり、トンネルを抜けると高瀬ダムに到着した。烏帽子小屋を出発して3時間50分要した。 ここからタクシーで信濃大町に出て、温泉に入り、登山の汚れを洗い流して、JRで新大阪に到着したのは18時03分だった。 今回の登山は1日目は曇り、2、3日目は暴風雨、4日目午前は雨、午後は曇り、5日目は快晴となり、裏銀座の雄大な景色を楽しむことはできなかったが、百名山3座は登頂できた。

【宿泊先】 9/14 太郎平小屋 連絡先080-1951-3030 9/15 黒部五郎小屋 連絡先0577-34-6268(双六小屋事務所) 9/16 水晶小屋 連絡先090-4672-8108(三俣山荘) 9/17 烏帽子小屋 連絡先090-3149-1198